ヤマハ電子ピアノがついにモデリング音源へ!リアルタイム物理シミュレーション搭載で表現力が変わる

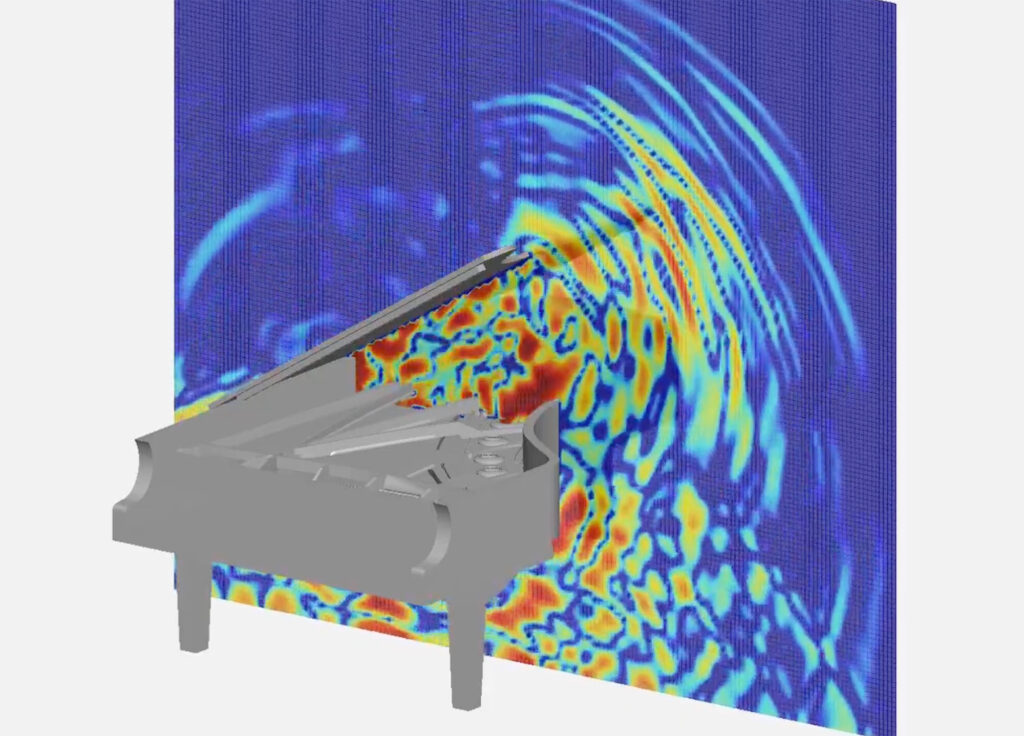

2025年10月3日、ヤマハ株式会社は画期的な発表を行いました。「ピアノの発音機構をリアルタイムに演算し音響信号を生成する物理シミュレーション・システムの開発に成功した」というニュースです。

これにより、長年サンプリング音源中心だったヤマハ電子ピアノが、ついにモデリング音源に本格参入する可能性が見えてきました。新システムを搭載した試作電子ピアノは、2025年10月1日に浜松市へ寄贈され、10月16日より浜松市楽器博物館で一般公開されます。

ヤマハ株式会社は、ピアノの発音機構を物理シミュレーションによりリアルタイムで演算し、音響信号を生成する新たなシステム(以下、当システム)を開発しました。また、当システムを搭載した電子ピアノの試作機を10月1日、静岡県浜松市に寄贈しました。寄贈された試作機は、10月16日(木)より浜松市楽器博物館で一般公開される予定です。

ヤマハ公式ニュースリリース https://www.yamaha.com/ja/news_release/2025/25100301/

従来の電子ピアノとサンプリング音源の限界!?

ヤマハのCLPシリーズ(クラビノーバ)やYDPシリーズ(アリウス)は、長らくサンプリング音源を採用してきました。これは、ヤマハのコンサートグランドピアノを複数の音量で録音し、鍵盤やペダル操作に応じて音を再生する方式です。

メリット:

- 高精度録音によるリアルで安定した音

- 再現性が高く、誰が弾いても同じ音質

- 演算負荷が低く、安定した演奏環境を提供

課題:

- 鍵盤やペダル操作に伴う微細な音色変化が再現できない

- 弦や響板の非線形干渉が表現できない

- 最大同時発音数(ポリフォニー)の制限

- ペダルのハーフペダル表現など微妙なニュアンスが難しい

従来のサンプリング音源は、演奏者のタッチや表現力を制限してしまう面がありました。

モデリング音源とは?

モデリング音源は、ピアノの構造や空気振動までを数値モデル化し、鍵盤やペダル操作に応じてリアルタイムで音を生成する方式です。録音を再生するのではなく、「演奏 → 部品の動き → 音響信号生成」というプロセスをシミュレーションします。

特徴:

- 鍵盤・ペダル操作に応じて音が常に変化

- ポリフォニー制限なし

- 弦間共鳴、響板振動、空気共鳴、非線形減衰など微細表現が可能

- 音色設定や響板特性など、演奏者やメーカーが自由に調整可能

環境シミュレーション/音場再現の拡張

もしこの技術を拡張するなら、鍵盤操作 → ピアノ構造モデル → 音響信号 → 空間響き付加 という流れで、「その音がどの空間(コンサートホール、教会、サロンなど)で鳴るかをシミュレートする」能力も加わり得る可能性があります。

「ヤマハのグランドピアノをベルリン・コンサートホールで弾いたらどんな響きか」あるいは「教会やジャズバーなどで弾いたらどう聞こえるか」を、電子ピアノ上で即座に体験できるようになる未来像が見えてきます。

この種の環境モデリング(空間響きの付加)は、既存の電子ピアノでもエフェクトとして残響・リバーブが搭載されてきましたが、モデリング音源と組み合わせて、演奏の残響と同期して音の生成過程に反応する残響を加える点が大きな進化になります。

先行事例:ローランド・カシオのモデリング音源

ヤマハに先駆けて、ローランドとカシオはすでに“モデリング音源”を電子ピアノに導入しています。

ローランド:ピアノ・リアリティ・モデリング音源

ローランドのLXシリーズでは、ピアノ全体の構造を仮想的に再現する「ピアノ・リアリティ・モデリング音源」を採用。

弦の共鳴、響板の振動、フレームへの伝達など、ピアノ全体の物理的なふるまいを演算することで、演奏するたびにわずかに異なる音の響きを再現します。

さらに、ホールやスタジオの響きを立体的に感じられる空間表現(アンビエンス)も大きな特長です。

参考:ローランド公式:ピアノ・リアリティ・モデリング音源とは

カシオ:AiR Grand音源

カシオも「AiR Grand音源」や「グランド・ハイブリッドシリーズ」で、物理モデリング技術を積極的に採用しています。

グランドピアノのハンマーの動きや共鳴音、ダンパーの影響までを計算し、タッチの違いによって音の立ち上がりや響きが変化する自然な演奏感を実現しています。

また、ホールや教会などの空間響きを再現する「ホールシミュレーター」機能も搭載。

参考:カシオ公式:AiR Grand音源テクノロジー

ヤマハ電子ピアノの今後の展開と可能性は?

ヤマハの強みは、ピアノ設計や調整ノウハウ、響板や弦の物理的特性の深い理解にあります。ローランドやカシオは電子ピアノ用に独自のアルゴリズムで表現力を高めてきましたが、ヤマハは実際のグランドピアノの構造を物理モデルとして取り入れることで、より自然で本物に近い響きを再現できる可能性があります。

現時点では詳細は明らかにされていませんが、次のような展開が考えられます。

- 試作機展示 → ユーザー評価 → 上位モデルから段階的に市販化

浜松市での展示を皮切りに、実際の演奏者からのフィードバックを得ながら、クラビノーバやアバングランドなどの上位機種から段階的に搭載していく可能性があります。 - サンプリング音源とモデリング音源のハイブリッド化

従来のヤマハらしい“録音された音の厚み”と、モデリングによる“動的な表現力”を融合したハイブリッド音源も登場するかもしれません。 - 音色や共鳴特性を自分好みに調整できるカスタマイズ機能

演奏者が「響板の材質」「ホールの反響」などを細かく設定できるような、サウンドデザイン機能の搭載も期待されます。 - 将来的にはソフトウェアアップデートで進化する電子ピアノ

モデリング音源はソフトウェア的な要素が強いため、アップデートで音質や表現力が改善されるようになるかもしれません。

ローランドやカシオが「早く導入したがゆえの利便性」を提供したのに対して、ヤマハの電子ピアノがモデリング音源を搭載すれば「長年のピアノ設計の知見を活かした表現力」になる可能性があります。

単なる「電子ピアノ」ではなく、生ピアノに迫る演奏体験と、バーチャル空間での音響再現の両立。まさに“ピアノの未来”を感じさせる進化が、いよいよ現実のものとなりそうです。

まとめ

ヤマハがついにモデリング音源に本格参入することは、電子ピアノ業界における大きなニュースです。ローランドやカシオが先行していた中、ヤマハは独自の物理モデルと設計ノウハウを活かした本格派モデリング音源で差別化を図ることで、表現力の新しい基準を作ろうとしています。

浜松市楽器博物館での公開を皮切りに、今後の製品化や量産モデルへの展開が非常に楽しみです。

ヤマハもモデリング音源を取り入れたことで、今後の他メーカーも含め電子ピアノ開発がさらに進んでいくようになると思います。

取扱の電子ピアノはこちら